가디언 이래로, 많은 언론들이 ‘디지털 퍼스트’를 말한다. 인쇄 매체에 희망이 없다는 이야기는 해외에서는 오래 전부터 회자되던 것이고, 우리나라에서도 조심스레 그런 이야기를 꺼내는 이들이 있다.

근래에 국내의 일간지 시스템을 꽤 소상하게 다루어 볼 기회가 있었다. 그간 막연하게만 알고 있던 일간지의 운영 방식과 구조에 대해서 알고 나니, 디지털 퍼스트가 생각보다 얼마나 요원한 일인지를 절실히 깨달았다.

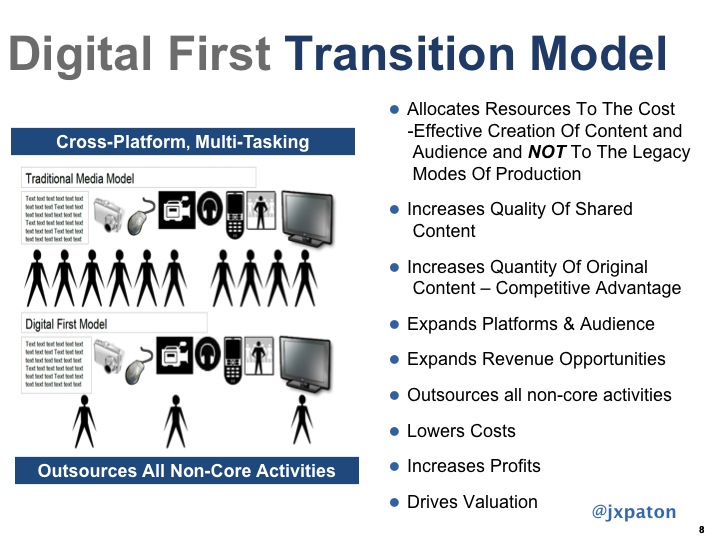

표면적으로만 보았을 때, 디지털 퍼스트는 그리 어렵지 않은 일 같았다. 인쇄물로 나오기 전에 온라인으로 공개를 하고, 다양한 플랫폼에 적합한 표현 양식을 제공하며, 다양한 매체들을 임베드할 수 있게 한다.

컨텐츠나 수익모델을 디지털 기반 위에서 재구축하는 것은 분명 어려운 일이다. 이것을 모르던 것은 아니다. 그러나 내가 완전히 간과하고 있었던 것은 애초에 기성매체를 디지털 퍼스트로 전환시키는 작업부터가 (우리나라의 언론계 현실에서) 거의 불가능하다는 것이었다.

가까이 하기엔 너무 먼 종이와 디지털

기사가 생산되는 스케줄, 헤드라인의 수사학, 기사의 분류방식, 편집부의 구조를 비롯한 모든 것들이 ‘오후 8~10시경 인쇄에 들어가 다음날 새벽부터 배포되는 종이 신문‘이라는 것에 맞추어져 있다. 디지털 퍼스트로 가기 위한 한 걸음 한 걸음은 결코 점진적인 이행 과정이 될 수 없다. 되려, 종이 매체라는 해저에 걸려있는 닻의 끈을 사정없이 도끼로 내리치는 행위의 연속이다. 이것이 언론의 자발적인 변화 가능성에 대한 나의 예상을 어둡게 만든다.

단적인 예로, (만약 아직도 구독을 하고 있다면) 지금 눈 앞에 있는 종이 신문을 펼쳐들고 지면에 나온 헤드라인 그대로를 인터넷 기사로 써본다고 생각을 해보자. 특히 세월호 참사라든지 6.4 지방선거와 같은 특정 이슈를 놓고 한 면에 펼쳐져 있는 기사들은 제목만 따로 떼어놓고서는 도저히 기사에서 무슨 내용을 말할지 알 수가 없다. 인터넷과는 달리, 지면은 한 면에 여러 개의 기사를 병렬적으로 배치하며 그 한 면 안에서는 각각의 기사들이 서로 연결되어 있기 때문에, 헤드라인은 단편적이어도 문제가 없으며 오히려 단편적이어야 독자가 한 면을 전체적으로 이해하기가 더 쉽다.

헤드라인 하나만 놓고 보더라도 종이와 디지털의 편집 방식은 완전히 달라야 한다는 걸 알 수 있다. 디지털 매체에서 볼 수 있는 편집 방식은 아직까지 종이 매체의 편집 방식을 엉성하게 디지털로 구현한 것에 지나지 않는다는 측면을 고려해 보면 더욱 그러하다. 디지털 매체의 특성을 보다 온전하게 활용한 편집(및 전시) 방식이 등장하려면 좀 더 많은 연구와 실험이 필요할 것이다(이를 테면 Daily Beast, BuzzFeed와 같은 같은 무한 스크롤 방식이나 Quartz처럼 아예 메인페이지가 따로 없는 방식 등). 이를 전담하는 인력이 없다면 별다른 발전이 없을 수밖에 없다.

혁신자의 딜레마

편집부의 구조나 기사 작성 스케줄 등에 변화를 가하려는 시도는 결국 조직의 기성 문화와 충돌하게 된다. 새로운 기술이 등장하고 그 기술이 아무리 각광을 받더라도 조직문화와 그 시기가 잘 부합하지 않으면 혁신은 일어나지 않는다.

조직 또한 하나의 유기체이고, 신진대사를 반복한다. 크리스텐슨이 <혁신기업의 딜레마>에서 설명했듯이 기성조직의 강점인, 조직의 생애 내내 쌓아온 시간(=경륜)은 바로 조직의 혁신을 가로막는 가장 큰 장애물이다. 그래서 나의 의문은 과연 종이신문으로 성공한 기성 언론조직이 과연 ‘디지털 퍼스트’를 선구적으로 이루어낼 수 있겠는가 이다.

앞서 말했듯 나의 전망은 비관적이다. 우리나라에서 디지털 퍼스트를 외칠 언론경영자가 나오길 기대하기란 어렵다. 모두 구시대의 매체에서 자신의 경력 대부분을 쌓은 사람들이다. 이들은 십중팔구 ‘디지털에서 의미있는 수익이 나오고 있지 않은 상태에서 기존의 (그래도 여전히 수익이 나는) 종이신문을 뒷전으로 돌리기는 어렵다’고 답할 것이다.

디지털 퍼스트를 통해 얼마나 채산성이 좋은 사업모델이 나올지는 아직까지 알 수 없다. 그렇지만 이미 시장의 흐름은 종이신문을 기피하는 쪽으로 흐른지 오래다. 이 흐름이 반전될 것이라고는 누구도 생각지 않는다. 결국 이것에 대해서 흔히 말하는 ‘야성적 충동(animal spirits)’으로 덤벼드는 기업가들이 있어야 하는데 아무리 생각해도 우리나라의 기성언론들이 이런 역할을 맡을 수 있으리라 기대하기가 어렵다.

그래서 디지털 퍼스트라는 혁신의 가능성은 기존의 ‘유산(legacy)’에 대한 부담이 없는 신진기업에서 더 높을 수밖에 없다. 여기에 대한 가장 중요한 질문은 과연 그러한 신진기업이 우리나라에서 생존할 수 있는지, 과연 그런 환경이 되어 있는지가 될 것이다. 결국 여기에 적합한 광고 시장을 찾을 수 있는지가 관건이다.

Leave a Reply