‘무엇이든 가장 확실하게 익힐 수 있는 기법’이라니 흥미가 안 생길 수가 없다. 그래서 ‘파인만 기법‘이라는 것에 대해 읽어본 적이 있다. 그렇다, 바로 그 리처드 파인만이 고안한 기법이다. 그렇다면 더더욱 신뢰가 간다.

읽어보니 실로 학습의 본질을 꿰뚫고 있는 방법이다. 하지만 누구도 생각못한 그런 방법이라기 보다는 공부를 해본 사람들이라면 누구나 어느 정도씩은 체험을 통해 그러모으고 있던 조각들을 한데 모아 완성된 퍼즐을 보여주는 것이라 할 수 있다.

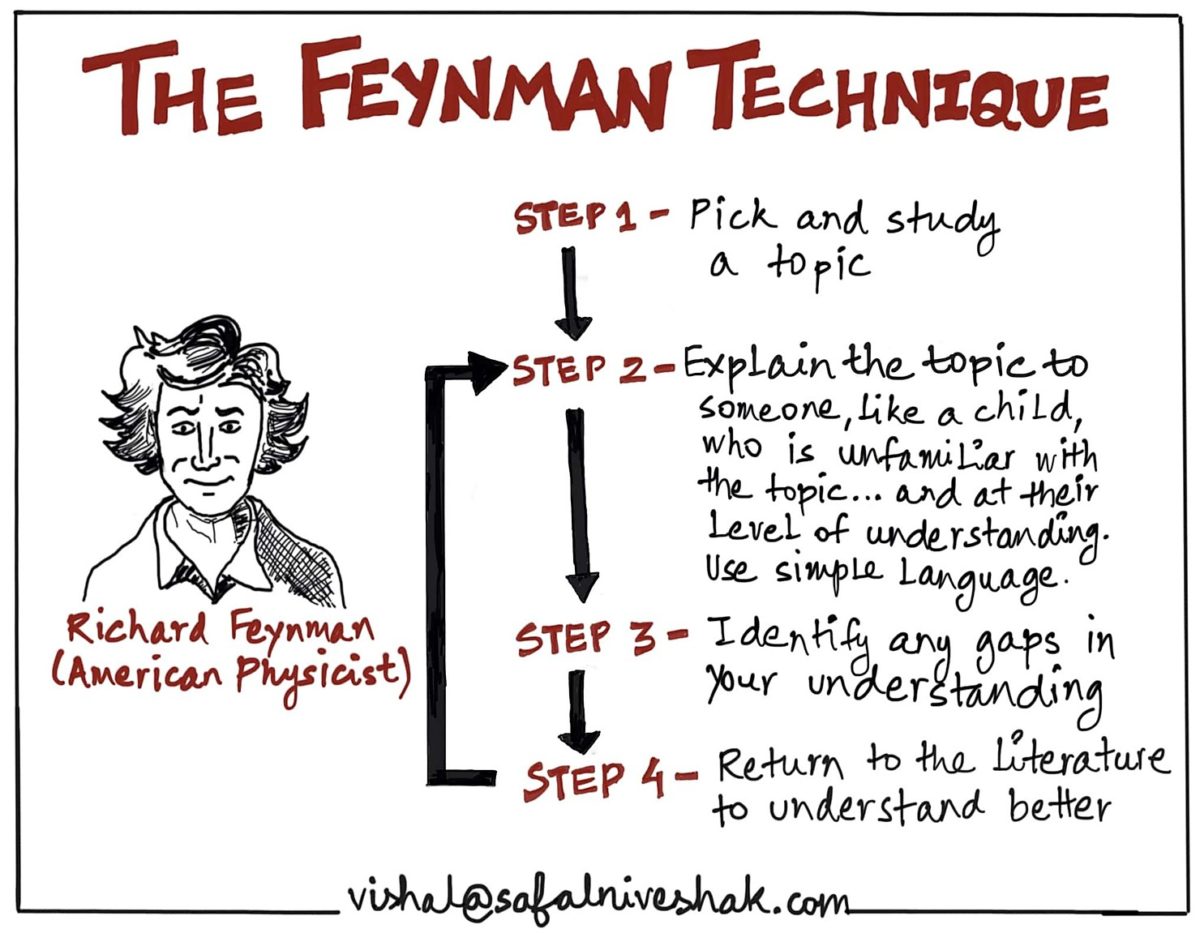

그 요체는 간단하다. 어떤 주제에 대해 학습을 한 다음, 그걸 어린아이에게 가르친다 생각하고 설명을 해본다. 어디에 나의 빈틈이 있는지를 살펴보고 다시 학습하여 그 빈틈을 메운다.

꼭 이렇게까지 하지 않아도 어떠한 사안에 대해 글을 쓰는 등으로 자신의 생각을 정리하다보면 내가 알고 있다고 생각했지만 실제로는 잘 알지 못하는 게 많다는 걸 깨닫곤 한다.

이런 경험을 해본 사람들은 많을 것이고 그렇기 때문에 뭔가를 읽거나 배운 다음에는 꼭 ‘자신의 언어’로 다시 정리를 하는 것이 필수적이라는 것도 이미 많은 사람들이 알게 모르게 실천하고 있다. 그냥 교수님 강의 받아적는 식의 대학생 노트 필기로는 어림도 없단 얘기다. (大학생이 이렇게 학습을 한다는 것부터가 서글픈 일이지만)

파인만 기법의 핵심은 바로 ‘어린아이’이고 이것은 ‘자신의 언어’와 상통한다. 어린아이에게 설명을 하기 위해서는 전문용어를 피해야 한다.

이를 시도하다 보면 무언가의 ‘이름’을 아는 것과 무언가를 정말로 이해하는 것이 다르다는 걸 알게 된다.

우리가 스스로를 속이는 방법 중 하나에는 우리가 무언가를 이해하지 못한다는 사실을 감추기 위해 복잡한 어휘와 전문용어를 사용하는 것이 있다.

The Feynman Technique: The Best Way to Learn Anything

‘인문학자’들의 전문용어 푸드파이팅 같은 책들을 꾸역꾸역 읽고 나면 대체 이 사람들은 자기가 하는 말의 얼만큼이나 정말로 이해하고 있을까 하는 생각을 곧잘 했다. 실상 구라파의 백인 학자들의 거창한 이름과 개념어를 덜어내면 남는 건 건축주 직영으로 대충 때려 지은 집장사 빌라의 뼈대 같은 것뿐은 아닐까?

그래서 옛날에 지식의 ‘블라인드 테스트’ 같은 게 필요하지 않겠느냐는 글을 끄적여 둔 게 있었다:

문득, 학문의 영역에서도 블라인드 테스트를 실시하면 어떨까 하는 생각이 들었다. 눈을 가리고 학설을 논하라거나 논문을 쓰라는 이야기는 물론 아니다. 원칙은 간단하다: 이제부터 네가 하는 말에서 인명을 지워라. ‘라깡이 제시한…’ 이나 ‘지젝의 논의는…’이라고 말하는 순간 넌 실격이다. 네가 주워섬기는 말 중에 ‘시뮬라크르’나 ‘노마돌로지’처럼 민중서림 엣센스 국어사전에 안 나오는 단어가 있어도 넌 실격이다. 애초에는 논의의 편의를 위해 하나씩 쌓아올렸을 뿐인데, 이제는 타워 크레인 꼭대기 마냥 그 시작점과 현재점의 간극을 재기가 어렵게 되어버렸고, 그 간극을 잊어버리고는 고층 바람에 이리저리 흔들리며 그 높이, 그 권위나 만끽하며 게으름에 취한 이들이 있다.

2013년 9월 6일 (에버노트에 적어둔 게 남아있나 찾아봤더니 정말 있네 ㅋㅋ)

Leave a Reply