동물로서의 고양이를 특히 싫어하는 건 아니지만 어떠한 상징마냥 사람들 사이에서 통용되는 ‘고양이’에 대해 가끔, 어디서부터 솟는 것인지 분간이 어려운 거부감이 들 때가 있다. 많은 경우, 고양이는 ‘인간다움’에 대한 안티테제처럼 제시된다. ‘패배의 시대The Age of Defeat‘의 적절한 상징이기도 할 터.

식자가 고양이에 대해 책을 쓰는 일은, 그래서 내겐 내리막의 시작처럼 여겨진다. 한국에서 (갑자기) 고양이에 대해 책을 쓴 식자들의 면면은 내 이론의 살아있는 증거다.

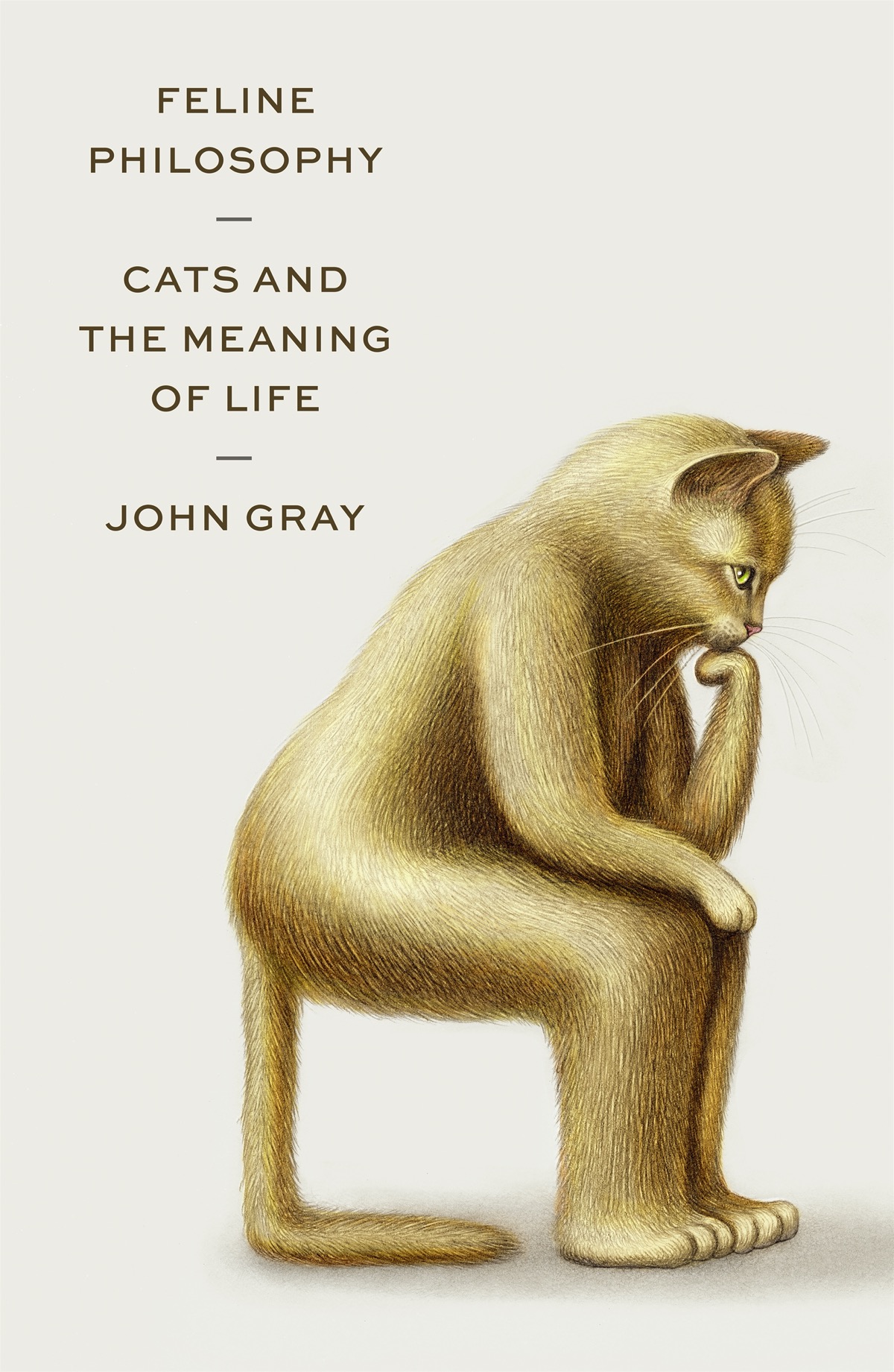

아, 그런데 나의 존 그레이 성님도 입갤할 줄이야.

뻔한 이야기지만 ‘고양이’라고 우리가 이야기하는 것들의 대부분은 그저 우리 자신의 반영에 지나지 않는다. 그저 좌우 또는 위아래가 뒤집혔다는 게 다를 뿐이다. 도야지를 특히 애호하는 나의 시각에서는 Ctrl + H로 고양이를 도야지로 바꾸어도 (고양이과 특유의 사회성만 제외하면) 내용상 별 차이가 없겠다는 생각이 줄곧 들었다.

자의식의 발현으로 죽음을 두려워하고, 이를 극복하기 위해 끊임없이 의미 또는 내러티브를 자기 자신은 물론이고 세계와 역사에 부여하며, 여기에 부합되지 않는 것에 대해서는 가차없는 잔혹함을 보여주는 것이 인간이라는 건 존 그레이가 꾸준히 해왔던 이야기다.

그레이의 사상의 궤적을 (뭉뚱그려) 전반기와 후반기로 나눠본다면, 전반기에는 알카에다나 공산주의나 신자유주의나 실은 ‘진보’에 대한 공상적인 믿음(기독교+계몽주의 등등등)에서 연유한 공통점이 있다는 걸 꾸준히 폭로했고 후반기로 들어서면서는 이런 시각을 인류 자체에 적용하면서 그렇다면 과연 우린 어떻게 살아야 하는지에 대한 답을 내고자 한다.

그전에는 (후반기 저작에서) ‘고대의 철학자들은 세상을 바꿀 수 있다고 생각지 않았다. 세상을 ‘관조’하는 것이 자신들이 유일하게 할 수 있는 것이라고 생각했다’는 둥으로 직접적으로 인생관을 언급하는 건 회피했지만 이번 고양이 책에서는 작심하고 입을 연다. 물론 그레이의 저작을 몇권 읽어봤다면 새삼스런 소리다.

책의 말미에서 그레이는 인간이 죽음의 공포를 잊기 위해 (인간과는 달리 영원할 것 같은) 사상에 집착하지만 실인즉 그 사상도 명멸을 반복할 따름이라고 지적한다. 하지만 그 자신의 저작이 그에 대한 반증이다. 하나의 텔로스와 그로 향하는 일방통행로만 존재한다는 사상이 계몽주의부터 공산주의, 오늘날의 트랜스휴머니즘 등등에서 유구히 살아남고 있듯, 그레이가 설파하는 ‘고양이의 철학’도 견유학파(이 경우는 묘유학파라고 불러야 쓰겄다)부터 도가 등등으로 명맥이 유지돼 왔으니까.

오래 살아남은 사상은 적어도 일말의 진리를 담고 있기는 하다. 고양이의 철학의 반대편에 놓인 사상은 그 기원과 주요 관념을 고려할 때 생마르탱주의로 통칭해도 큰 무리는 아닐 듯한데 나는 외려 요즘 같은 패배의 시대에는 생마르탱을 좀 반추해보는 것도 필요하지 않을까 생각한다.

Leave a Reply